栃木県:北部

「信じるしかなかんべ。ばってしとりさなってもよ」

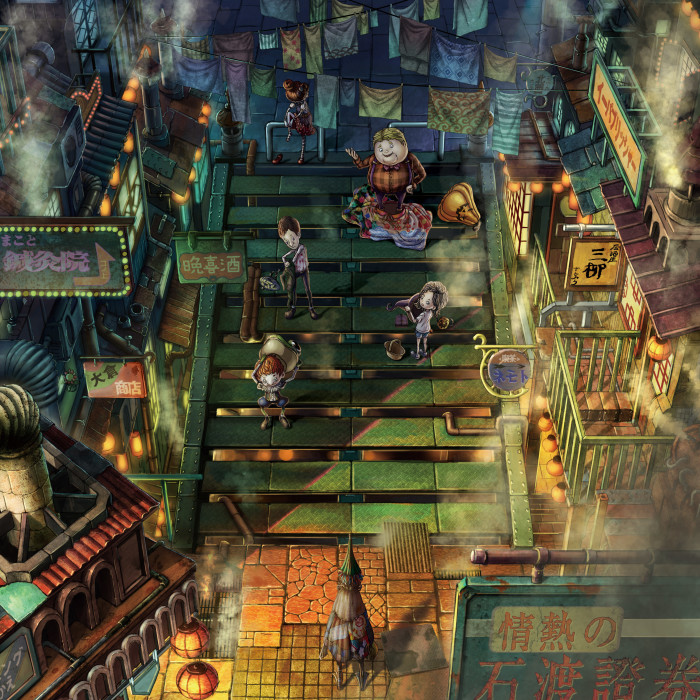

4000メートルの崖にかこまれ、そとの世界を知んない町がありました。

町はえんとつばーし。

あっちゃこっちゃから煙があがり、あたまのうえはモックモク。

朝まっから晩げまでモックモク。

えんとつの町に住むしとは、くろい煙にとじこめられて、

あおい空なんか知んね。

かがやく星なんか知んね。

町さいま、ハロウィンまつりのまっただなか。

魔よけの煙も⾜ささって、いつもいじょうにモックモク。

あるとき、

夜空をかげる配達屋さんが、煙さすってのざえっちって、

配達中の⼼臓を、うかっとおどしちったんだって。

まぁさか視界はこのわるさ、どごさ落ちたかわがんね。

配達屋さんはとっととあぎらめ、夜のむこうさスタコラサッサ。

ドクドクドクドクドックドク。

えんとつの町のすみっこで、あの⼼臓が鳴っています。

⼼臓は、町のはずれのゴミ⼭におっこっちった。

ドクドクふれる⼼臓に、ゴミがあれこれひっついて、ついになっしたゴミ⼈間。

あたまはバサバサ、オンボロ傘。⼝からガスさ、プスーハッハ。

まぁずあっべなゴミ⼈間。まぁずくせえゴミ⼈間。

⽿さすますと、とおぐから鐘の⾳が聞けてきました。

どうやら、じぶんのほかにもだれかいるようです。

ゴミ⼈間はゴミ⼭をでました。

町さいぐと、バケモノたちがウヨウヨ。

「やい、げーにおがしなかっこうをしてんじゃねえけ」

うらさ⾒たっくれ、そこにつっ⽴っていたのはとーなすのオバケ。

「なんだいキミは?」

「地獄の業⽕をのみこんで、ハロウィンの夜をあやしくてらす。

オレの名はジャック・オー・ランタン!」

いろんなバケモノたちがゴミ⼈間のところにあつまってきました。

「イ〜ヒッヒ、みんながおそれる夜の⽀配者、魔⼥だよ〜」

「悪魔の科学者がなっしたモンスター、フランケンさまとはオレのことだ」

「死ぬことをわすれた、わたしはゾンビ」

みんなそろって、こう聞いてきます。

「ところでキミはいったい、なにモノだ?」

「ボクはゴミ⼈間だ」

バケモノたちはいっせいに笑いました。

バケモノたちにまざったゴミ⼈間は

「トリック・オア・トリート、トリック・オア・トリート。

こじゅーはんさよこさねっどわすらすっぞ」と家々をまわり、

おとならからこじゅーはんさよばれました。

そして、じぶんよりちいさなこめらには⾵船をプレゼントしてまわりました。

ゴミ⼈間がふくらませた⾵船はぷかぷか浮かんで、こめらは、おおよろこび。

「よし、つぎの家だ。いぐべ、ゴミ⼈間」

あちこちまわり、バケモノたちのポケットは、こじゅーはんでいっぱいになりました。

時計台の鐘が鳴り、みんな、かえりじたくをはじめます。

ゴミ⼈間はなかまのひとりにはなしかけました。

「ハロウィンはたのしいね。まぁたあしたもやっぺ」

「こじゃっぺこくでねえ、ゴミ⼈間。ハロウィンはきょうまでだんべ」

つうと、バケモノたちはじんぐりマスクをぬぎはじめます。

とーなすのなかからは少年のアントニオが、

魔⼥のなかからは少⼥のレベッカが、それぞれでてきました。

いやどーも、みんなはバケモノの仮装をしていたのです。

「どうしたんだよ、おまえもぬげよ、ゴミ⼈間」

「ほうだよ、そんなにあっべな仮装、あなたもやだべ?」

レベッカがゴミ⼈間のあたまさしっぱったっけ。

「いてててて」

「キャアア!」

レベッカがいっけえ声をあげました。

「コイツ、仮装じゃない!」

少年たちはゴミ⼈間からサッとはだかりました。

「あっちさいけバケモノ!」

「町からでてけ、ゴミ⼈間! 海にのされちめ!」

少年たちはじんぐり、あっべなことばをあびせました。

ゴミ⼈間のうわさはすぐに町じゅうにひろまりました。

「ゴミ⼈間だ」

「バケモノがあらわれた」

ゴミ⼈間がはなしかけても、

「あっちさいげ、ゴミ⼈間」「ニオイがうつる」

と、あいてにしてもらえません。

ゴミ⼈間はベンチにぶちかって、プスーハッハとくせえためいきをこぼしました。

したっくれ。

「キミがうわさのゴミ⼈間け。ソレ、仮装じゃねんだっぺ?」

うらさみたっくれ、体じゅう“スス” だらけの少年がつっ⽴っていました。

少年はゴミ⼈間のしょうたいを知ってもにげようとはしません。

「ぼくは、えんとつそうじ屋のルビッチ。キミは?」

「……え、えっと」

「なまえがなぐればつければいいべ。ほうだな、

……ハロウィンの⽇にでっかせたんだから、キミのなまえはハロウィン・プぺルだ」

「ハロウィン・プぺル、キミはこんなところでなにやってんだい?」

「だれもあそんでくんねんだ」

プぺルがほうだっつうと、ルビッチはワハハとわらいました。

「そりゃそうだろうね、プぺル。キミはあっべだし、それにまぁずくせえ」

「へでなしこの。そういうルビッチだって、まっくろけっけだんべや」

「いまは、しごとのかえりだからね、このとおりススまみれ」

「えんとつそうじは、おとなのしごとじゃねえんけ?」

「おらげには⽗ちゃんがいないから、ぼくがはたらかなきゃなかんべや。

それより、ほーだニオイじゃ、好かなかってもあたりまえ。おらげの庭で体を洗いなよ」

「え? いいんけ?」

「ぼくも体を洗わないと家にあがれねかんべ。ついでにキミも洗ったらいかんべ」

「ルビッチはボクをさけねんじゃねえけ」

「なんだかなつかしいニオイがするんだな。ぼくがぶんなげたパンツでもかまさってんじゃねえのけ?」

ルビッチはプぺルの体さすみっこまで洗ってくれました。

ばっちはきれいにおっこちって、ニオイはまぁずマシになりました。

「あんがとな、ルビッチ」

「……でも⼝がくせえな。息さはいてみ」

プぺルは息をはきました。

「いやどーも、まぁずくせえ。プぺル、それはガスだんべよ。みがいたってムダだんべね」

ふたりは、おそくまでもやいにいました。

「あなた、きょう、あのゴミ⼈間とあそんだんけ?」

「だいじだよ、⺟ちゃん。プぺルはあくたれじゃねえよ」

「その好奇⼼は⽗ちゃんゆずりだなや」

町でただひとりの漁師だったルビッチのお⽗さんは、

きょねんの冬に波にのまれ、亡くれてしまいました。

めっかったのは、ボロボロにぼっこれた漁船だけ。

この町では、海には魔物がいると信じられていて、海にでることを禁⽌されていたので、

町のしとたちは「⾃業⾃得だ」といいました。

「ねえ、⺟ちゃんは⽗ちゃんのどこがいがったの?」

「照れ屋でめんこいところもあったぺな。うれしいことがあっと、

すぐにこうやってひとさし指で⿐のしたさこすって」

つぎの⽇、プペルとルビッチは、えんとつのうえにのぼりました。

「おっかないよ、ルビッチ」

「みっちりつかまっていれば、だいじだ。だけど突⾵がふぐから、おどしものには気をつけな」

「なにかおどしものをしたことあんのけ?」

「うん。⽗ちゃんの写真がはいった銀のペンダント。

⽗ちゃんの写真はあれ⼀枚しかのこっていないのに、みっけてもみっかんなかったんだ」

ルビッチはドブ川をさしていいました。

「あのドブ川におっこちっちゃったんだ」

「ねえ、プぺル、『ホシ』って知ってっけ?」

「ホシ?」

「この町は煙でおおわれてっぺ? だからぼくらには、めーねーんだけど、

あの煙のうえには『ホシ』っつう、光りかがやく⽯っころが浮かんでるんだ。

それも⼀個や⼆個じゃないよ。千個、⼀万個、いまっといまっと」

「ほうだべらぼうなはなしあっか。ごじゃっぺこくでねえ?」

「……ぼくの⽗ちゃんが、その『ホシ』をみたんだ。

とおくの海にでたっくれ、ある場所で、頭のうえの煙がねぐなって、

そこには光りかがやく『ホシ』がごでっちり浮かんでいたんだって。

町のしとはだれも信じなくて、⽗ちゃんはへでなし呼ばわりされたまんま亡くれっちったんだ。

でも、⽗ちゃんは『煙のうえにはホシがある』っつってね、

ホシをみる⽅法さぼくにおしえてくれたんだよ」

ルビッチはくろい煙をみあげていいました。

「『信じるしかなかんべ。ばってしとりさなってもよ』」

つぎの⽇、まちあわせ場所にきたプぺルは、またくせえニオイをだしていました。

つぎの⽇も、そのまたつぎの⽇もそうです。

「プぺルの体は洗っても洗ってもくせくなんでねえの」

ルビッチは、くせえくせえと⿐をつまみながらも、まいにち体を洗ってくれました。

ある⽇のこと。

プぺルは、かわりはてた姿であらわれました。

「いやどーも、プぺル? いったいなにがあったんだい?」

なんと、プぺルのひだり⽿にひっついていたゴミがもげています。

「ぼくがいると町がばっちくなるんだってよ」

「⽿は聞けんのけ?」

「いいや、ひだり⽿からはなにも聞けなくなったな。

ひだり⽿のゴミがもげるっと、ひだり⽿が聞けなくなんだな」

「アントニオたちのしわざだな。まぁずえんがみっちったな」

「ぼくはバケモノだから、しょーがあんめなぁ」

つぎの⽇、ルビッチはアントニオたちにかこまれてしまいました。

「やい、ルビッチ。デニスがかぜでたおれっちったべよ。

ゴミ⼈間からもらったバイキンが原因じゃねえのけ?」

「プぺルはちゃんと体を洗っているよ。バイキンなんてない!」

「ごじゃっぺこくでねえ! きのうもあのゴミ⼈間はくせかったぞ。

おまえの家は親⼦そろってへでなしだ」

たしかにプぺルの体はいくら洗っても、つぎの⽇にはくせくなっていました。

ルビッチにはかえすことばがありません。

「なんでゴミ⼈間なんかとあそんでんだい。空気さよめよ。おまえもコッチこ」

かえりみち、トボトボとあるくルビッチのもとにプぺルがやってきました。

「ねえ、ルビッチ。あそびいぐべ」

「……またくせくなってんじゃねえけ。ほんだから、ぼくはきょう、学校でしめられちったべや。いくら洗ってもくせくなるキミの体のせいだかんな!」

「わりーなぁ、ルビッチ」

「はぁキミとは会えね。はぁキミとはあそばね」

ほしてから、ふたりが会うことはねぐなりました。

プぺルはルビッチと会わなくなってから体を洗うこともねぐなり、

よくよくばっちくなって、ハエがたかり、やたらとばっちく、やたらとくせくなっていきました。

プぺルの評判はわるくなるいっぽうです。

はぁだれもプぺルにちかづこうとはしません。

あるしずかな夜。

ルビッチのへやの窓がコツコツと鳴りました。

窓に⽬をやっと、そこには、すっかりかわりはてたプぺルの姿がありました。

体はドスぐろく、かたっかわの腕もありません。

またアントニオたちにやられたのでしょう。

ルビッチはあわてて窓をあけました。

「いやどーも、プぺル? ぼくたちははぁ……」

「……イグべ」

「なんだっつってんだい?」

「いぐべ、ルビッチ」

「ちっとまってよ。どうしたっていうんだい?」

「かせがなきゃ。ぼくの命がとられるまえにいぐべ」

「どこさいぐんだい」

「かせがなきゃ、かせがなきゃ」

たどりついたのは、しともよりつかない砂浜。

「いぐべ、ルビッチ。さあ乗ってつけて」

「へでなしこの。この船はぼっこれてっからすすまなかんべ」

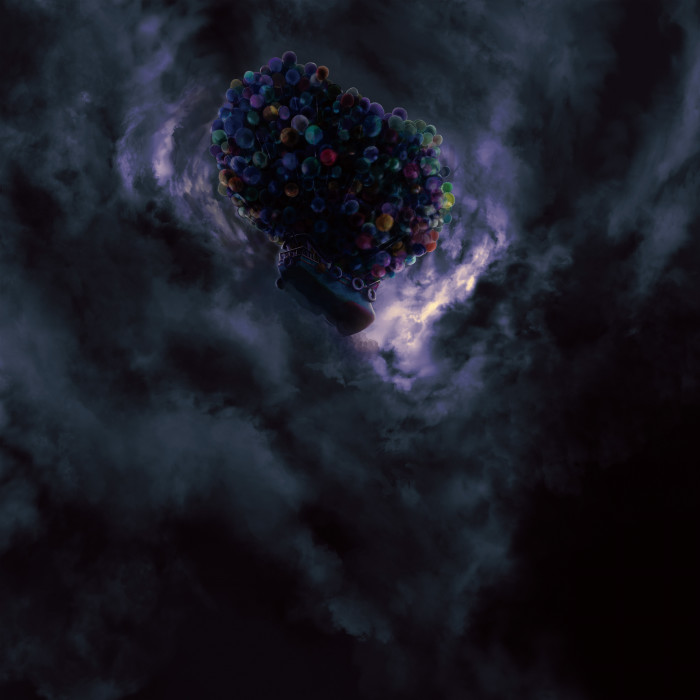

おかまいなしにプぺルはポケットから⼤量の⾵船をとりだし、

ふうふうふう、と息をふきこみ、⾵船をふくらませます。

ふうふうふう、ふうふうふう。

「おいプぺル、なにしてんだい?」

ふうふうふう、ふうふうふう。

「かせがなきゃ。かせがなきゃ。ぼくの命がとられるまえに」

プぺルはふくらませた⾵船を、ひとつずつ船にむすびつけていきました。

船には数百個の⾵船がとりつけられました。

「いぐべ、ルビッチ」

「どこさ?」

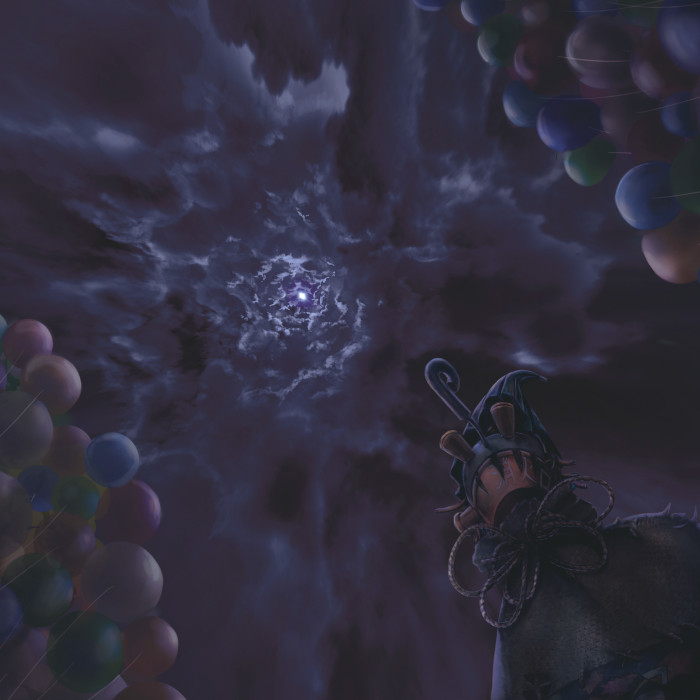

「煙のうえ」

プぺルは船をとめていたロープをほどいていいました。

「ホシをみにいぐべ」

⾵船をつけた船は、ゆっくりと浮かんでいきます。

「ちっとだいじなんけ、コレ!?」

こんな⾼さから町をみおろすのは、はじめてです。

町の夜景はとてもきれいでした。

「さあ、息をとめて。そろそろ煙のなかにはいっかんね」

ゴオゴオゴオゴオ。

煙のなかは、なにもめえません。ただただまっくらです。

ゴオゴオという⾵の⾳にまじって、プぺルのこえが聞こえます。

「みっちりつかまんなよ、ルビッチ」

うえにいけばいくほど、⾵はどんどんつよくなっていきました。

「ルビッチ、うえをみてみ。煙をつんぬけっと! ⽬を閉じちゃだめだかんな」

ゴオゴオゴオオオオ。

「……⽗ちゃんはへでなしじゃねがった」

そこは、かぞえきれないほどの光でうめつくされていました。

しばらくながめ、そして、プぺルがいいました。

「かえりはね、⾵船を船からもげばいいんだけれど、いっぺんにもいじゃダメだよ。

いっぺんにもいじゃあと急に落っこちっちゃあから、ひとつずつ、ひとつずつ……」

「へでなしこの、プぺル。いっしょにかえんだんべ?」

「キミといっしょにいられるのは、ここまでだな。

ボクはキミといっしょに『ホシ』をみることができてほんとうにいがったな」

「へでなしこの。いっしょにかえっぺよ」

「あんね、ルビッチ。キミがぼーろくしたペンダントを、ずっとめっけてたんだ。

あのドブ川のゴミはゴミ処理場にのされてくっからさ、

きっと、そこにあるとおもってよ」

「ぼく、ゴミ⼭でなっしたゴミ⼈間だから、ゴミをあさっことには、なれっこなんだわ。

あの⽇から、まいにちゴミのなかをめっけてたんだけど、ぜんぜんめっかんなくて……。

⼗⽇もあれば、めっかるとおもったんだけどな……」

「プぺル、ほうだからキミの体は……ぼく、あんだけヒドイことしたっつうのに」

「かまめや。キミがはじめてボクにはなしかけてくれたんべや、

ボクはなにがあってもキミの味⽅でいっぺと決めたんだ」

ルビッチの⽬から涙がむぐれました。

「それに、けっきょく、ゴミ処理場にはペンダントはなかった。

ボクはでれすけだったよ。

キミが『なつかしいニオイがする』っつったときに気づくべきだったわ」

プぺルは頭のオンボロ傘をひらきました。

「ずっと、ここにあったんだわ」

傘のなかに、銀⾊のペンダントがぶらさがっていました。

「キミがめっけてたペンダントはココにあった。ボクの脳ミソなんだわ。

なつかしいニオイのしょうたいはコレだったんだな。

ボクのひだり⽿にひっついていたゴミがねぐなったとき、ひだり⽿が聞けなくなったんべ。

おんなじように、このペンダントがねぐなったら、ボクはいごかなくなるべな。

ほだけど、このペンダントはキミのものだ。キミとすごした時間、

ボクはほんとうにしあわせだったわ。あんがとなルビッチ、バイバイ……」

つって、プぺルがペンダントをひっちぎろうとしたときです。

「ダメだんべや!」

ルビッチがプぺルの⼿をつよくつかみました。

「なにすんだい、ルビッチ。このペンダントはキミのものだ。

それに、このままボクが持っていても、そのうちアントニオたちにちぎられて、

こんどこそほんとうにねぐなっちゃあべ。

したっくれキミは⽗さんの写真をめーなくなっちゃあべ」

「いっしょにうっぱしればいかんべや」

「ごじゃっぺこくでねえ。ボクといっしょにいっところをめっかったら、

こんどはルビッチがぶっくらされっかもしんねべや」

「かまめや。痛みはふたりでわけっこすればいかんべ。せっかくふたりいんだからよ」

「まいにちああべよプぺル。そうすれば⽗ちゃんの写真もまいにちみれっぺや。

だからまいにちああべ。また、まいにちいっしょにあそんべ」

ゴミ⼈間の⽬から涙がボロボロとむぐれました。

ルビッチとまいにちあそぶ……、それはなんだか、とおい昔から願っていたような、

そんなふしぎなきもちになりました。

「プぺル、ホシはとてもきれいだね。つれてきてくれてあんがとな。

ぼくはキミと出会えてほんとうにいがったよ」

プぺルは照れくさくなり、

「やめろやルビッチ。つらっぱじいべや」

つって、ひとさし指で⿐のしたをこすったのでした。

「……ごめん、プぺル。ぼくも気づくのがおそかったよ。ほうか、……ほっか。

ハロウィンは亡くれたしとの魂がかえってくる⽇だったんだなや」

「なんなんだい? ルビッチ」

「ハロウィン・プぺル、キミのしょうたいがわかったわ」

「会いにきてくれたんだな、⽗ちゃん」

THE END