東京都:ギャル語【朗読付】

朗読

※音声の読み込みに少し時間がかかるときがあります。ご了承下さい。

原稿

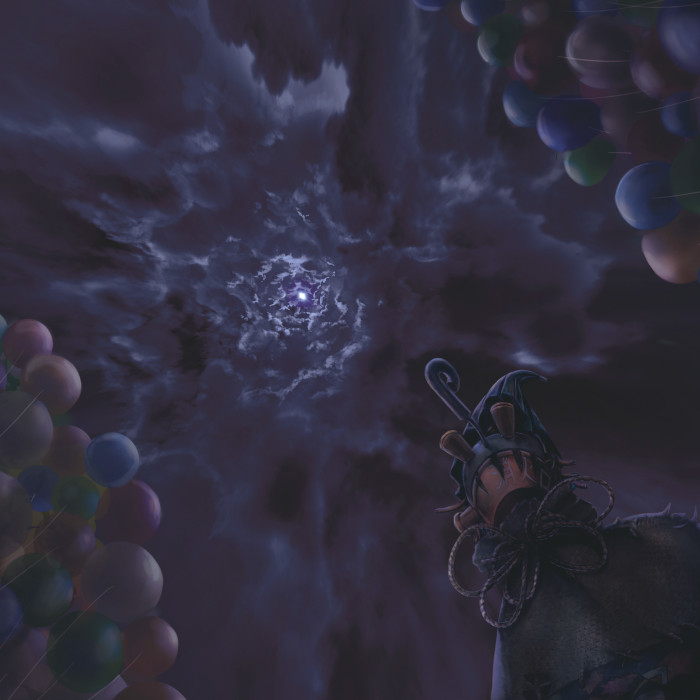

「信じろよ。たとえボッチの極みになっても」

4000メートルの崖にかこまれた、外部を知らない町があった。

町はえんとつばっか。

どこをみても煙があがり、あたまのうえはモックモク。

朝から晩までモックモク。

えんとつの町に住むひとは、ブラック煙にふうじられ、

あおい空なんか知らない。

むっちゃひかる星も知らない。

町は、ハロウィンまつりなう。

魔よけの煙もプラスされ、いつもよりばりモックモク。

あるとき、

夜空をぶっちぎってる配達屋さんが、煙をすって死にかけて、

配達中の心臓を、うっかりおとしてしまった。

さすがに目の前は鬼暗い、どこにおちたかさがすのもめんどくさいレベル。

配達屋さんは秒であきらめ、夜のむこうへ逃げた。

ドクドクドクドクドックドク。

えんとつの町のはじっこで、あの心臓が鳴っている。

心臓は、町のはじのほうのゴミ山におちた。

ドクドクあばれる心臓に、ゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。

あたまはバサバサ、オンボロ傘。口からガスが、プスーハッハ。

くっそきたないゴミ人間。むっちゃくせえゴミ人間。

耳をすますと、むこうのほうから鐘の音が聞こえてきた。

多分、じぶんのほかにもだれかいるかも。

ゴミ人間はゴミ山をでた。

町にいくと、バケモンだらけ。

「おい、むっちゃおかしな格好してね?」

ふりかえると、そこに立っていたのはカボチャのオバケ。

「なんだチミは?」

「地獄の業火をまるのみして、ハロウィンの夜をあやしくてらす。

オレの名はジャック・オー・ランタン!」

いろんなバケモンたちがゴミ人間のとこにあつまってきた。

「イ〜ヒッヒ、みんながこわがる夜の支配者、魔女だよ〜ん」

「悪魔の科学者が生みだしたモンスター、フランケンさまとはオレのことだ」

「あの世への逝きかたをわすれた、わたしはゾンビ」

みんなそろって、こう聞いてくる。

「オマエそもそも誰だよ?」

「オレはゴミ人間だ」

バケモンたちはいっせいにわろてる。

バケモンたちのメンツに場ノリでくわわったゴミ人間は

「トリック・オア・トリート、トリック・オア・トリート。

おやつをよこさねえとイタズラすんぞ」と家々をめぐり、

おとなたちからおやつをわけてもらった。

そして、くそがきたちには風船をプレゼントしてまわった。

ゴミ人間がふくらました風船はぷかぷか浮かんで、くそがきたちはむっちゃよろこんだ。

「よし、つぎの家だ。Let’s Go!」

いろんなとこにいき、バケモンたちのポケットは、おやつでいっぱいになった。

時計台の鐘が鳴り、みんな、かえる準備をはじめた

ゴミ人間はメンツのひとりにはなしかけた。

「ハロウィンはばり楽しいね。またあしたもやろう!」

「なにいってんの、ゴミ人間。ハロウィンはきょうまでだぞ」

そういうと、バケモンたちはつぎつぎにマスクをぬぎはじめた。

カボチャのなかからは少年のアントニオが、

魔女のなかからは少女のレベッカが、それぞれでてきた。

なんと、みんなはバケモンの仮装をしていたのだった。

「どうしたんだよ、さっさとぬげよ、ゴミ人間」

「そうだよ、そんなにばっちい仮装、オマエもいやじゃん?」

レベッカがゴミ人間のあたまをひっぱったとき

「いてててて、ひっぱんじゃねえよ」

「うええぇぇぇ〜!」

レベッカがむだにでかい声をあげた。

「コヤツ、仮装じゃない!」

少年たちはゴミ人間から秒ではなれた。

「あっちへいけバケモン!」

「この地からでてけよ、ゴミ人間! 消えて魚のエサになれぇ〜!」

少年たちはつぎつぎに、きたないことばであおった。

ゴミ人間のうわさは秒で町じゅうに拡散された。

「ゴミ人間だ」

「バケモンがあらわれた」

ゴミ人間がからみにいっても、

「あっちいけよ、ゴミ人間」「ニオイがうつるから近よんな!」

と、眼中にもない。

ゴミ人間はベンチにすわり、プスーハッハとくっさいためいきをこぼした。

そんなとき。

「オマエがうわさのゴミ人間だな。ソレ、仮装じゃないんだって?」

ふりかえれば、全身“スス” だらけの少年が立っていた。

少年はゴミ人間のしょうたいを知ってもにげようとはしない。

「オレは、えんとつそうじ屋のルビッチ。オマエは?」

「……え、ええっと」

「なまえがなければつければいいじゃん。そうだなぁ、

……ハロウィンの日に出現したから、オマエの名前はハロウィン・プぺルだ」

「ハロウィン・プぺル、オマエこんなとこでなにしてんの?」

「だれも眼中にいれてくんない」

プぺルがそういうと、ルビッチはワハハとわろてる。

「プペル。オマエはきったねぇしそれにわりとくさい」

「結構いうじゃん。そういうルビッチだって、まっくろけじゃんかよ。」

「しごとがえりなうだから、しゃーない」

「えんとつそうじは、おとなのしごとだろ?」

「オレん家にはオヤジがいないから、オレがはたらかなきゃいけないんだ。

そんなことより、そのニオイじゃ、きらわれて当然。オレん家の庭で体を洗えば?」

「え?よき?」

「オレも体を洗わないと家にあがれないしね。ついでにオマエも洗えばいい」

「ルビッチはオレをハブらないね」

「なんだかかいだことあるニオイがするんだよ。オレがすてたパンツでもまじってんじゃね?」

ルビッチはプぺルの体をすみずみまで洗ってくれた。

よごれはきれいにおちて、ニオイはまあマシになった。

「サンキュウ、ルビッチ」

「……でも口がくさくね。息をはいてみ?」

プぺルは息をはいた。

「わろたわろた。こりゃくさい。プぺル、それはガスじゃん。みがいたってムダやな」

ふたりは、おそくまでいっしょにいた。

「あんた、きょう、あのゴミ人間とたわむれてきたの?」

「ノープロブレム。プペルはわりといいやつ」

「その好奇心はパパゆずりだねえ」

町でぼっちの漁師だったルビッチのパパは、

きょねんの冬に波にのまれ、あの世へ旅立った。

みつかったのは、ボロボロにこわれた漁船だけ。

この町では、海には魔物がいると信じられてて、海にでることを禁止されてたから、

町のひとたちは「どんまい。自業自得だ」といった。

「ねえ、おふくろはオヤジのどこがよかったの?」

「照れ屋でかわいかったじゃん。うれしいことがあると、すぐにこうやってひとさし指で鼻のしたをこすって」

つぎの日、プペルとルビッチは、えんとつのうえにのぼった。

「こわいよ。無理」

「ちゃんとつかまっていれば、問題ない。だけど爆風がくるから、なんもおとすなよ」

「なんかおとしたの?」

「おん。オヤジの写真がはいった銀のペンダント。

オヤジの写真はあの一枚しかないのに、さがしてもみつかんなかった」

ルビッチはドブ川をさしていった。

「あのドブ川におちたんだよ」

「ねえ、プぺル、『ホシ』って知ってる?」

「ホシ?」

「この町は煙でおおわれてんじゃん? だからオレらにはみれないケド、

あの煙のうえには『ホシ』って呼ばれてるメッチャ光る石が浮かんでる。

それも一個どころじゃない、てか、千個、一万個、めっちゃあるくないコレ?ヤバくない?」

「そんなバカなはなしなくね?どうせウソじゃん!」

「……オレのオヤジが、その『ホシ』をみたんだって」

バリ遠い海にでたときに、ある場所で、頭のうえの煙がなくなって

そこにはムッチャ光る『ホシ』がバーリ浮かんでたんだって。

町のピーポーはだれも信じてくれなくって、オヤジはうそ呼ばわりされたまま、いっちゃったぁ。

でも、オヤジは『煙のうえにはホシがある』っていってぇ

ホシをみる方法をオレにおしえてくれたぁ」

ルビッチはブラック煙をみあげていった。

「『信じろよ!たとえぼっちの極みになっても』」

つぎの日、まちあわせ場所にきたプぺルは、あいかわらずくっせぇニオイをだしてた。

つぎの日も、そのまたつぎの日も。

「プぺルの体は洗っても洗ってもくせえなぁ」

ルビッチは、くっせぇまじくっせぇと鼻をつまんでEVERYDAY体を洗ってくれた。

ある日。

プぺルは、むっちゃやばい姿で出てきた。

「おぉ!どおしたぁ〜?プペル?え?ちょっ、え!ちょっ、何があった?え?」

まさかの、プぺルのひだり耳についてたゴミとれてんだけど。

「オレがいると町が汚くなるらしいよ」

「え?耳聞こえてんの?」

「いいや、ひだり耳からはなんも聞こえねぇ。

ひだり耳のゴミとれっとぉ、ひだり耳が聞こえなくるっぽい」

「アントニオたちがやったんだろ。マジでありえねぇ。何なの?」

「オレ、バケモンだから、しゃぁねぇ」

つぎの日、ルビッチはアントニオたちにかこまれちゃった。

「よぉ、ルビッチ。デニスがかぜでたおれたんだけど。

ゴミ人間がかもしだしたバイキンが原因じゃねえの?」

「プぺルはちゃんと体を洗ってるし。バイキンなんてねえよ!」

「ばっくれやがって! きのうもあいつくさかった。

おめぇのトコはうそつき一家だな!」

たしかしプぺルの体はむっちゃ洗っても、明日にはやっぱりくせえ。

ルビッチは何もいえねぇ

「なんであいつなんかとあそんでんだよ。空気よめよ。てめえもコッチに来いよ」

帰宅コース、ぼっちであるくルビッチのもとにプぺルがやってきた。

「ねえ、ルビッチ。暇?今からあそばね?」

「……またくさくなってんじゃん。おかげで、学校でハブられてんだけど。オレ。いくら洗ってもくさくなるオマエの体のせいで!」

「それは ごめん。」

「もうオマエとは会わねぇ。連絡してくんな」

そっから、ふたりが会うことはなくなった。

プぺルはルビッチと会わなくなってから体を洗わなくなって

どんどんよごれていって、ハエがぶんぶん、めっちゃきたなく、鬼くさくなってった。

プぺルのイメージは最悪

もうだれもプぺルにちかよんない。

あるシケた夜

ルビッチのへやの窓がバンバン。

窓を見ると、そこに、誰かわからないレベルのプペルの姿が!?

体はドスぐろく、かたっぽの腕がない

またアントニオたちにやられたのかもねぇ〜

ルビッチは秒で窓をあけた。

「どうした、プペル? オレたちはもう……」

「……LET’S GO!」

「頭大丈夫?」

「いくぞ、ルビッチ」

「ちょいタイム。何があった?」

「秒でいかなきゃ。オレが他界する前に」

「どこにいくんだよ」

「とりま、秒」

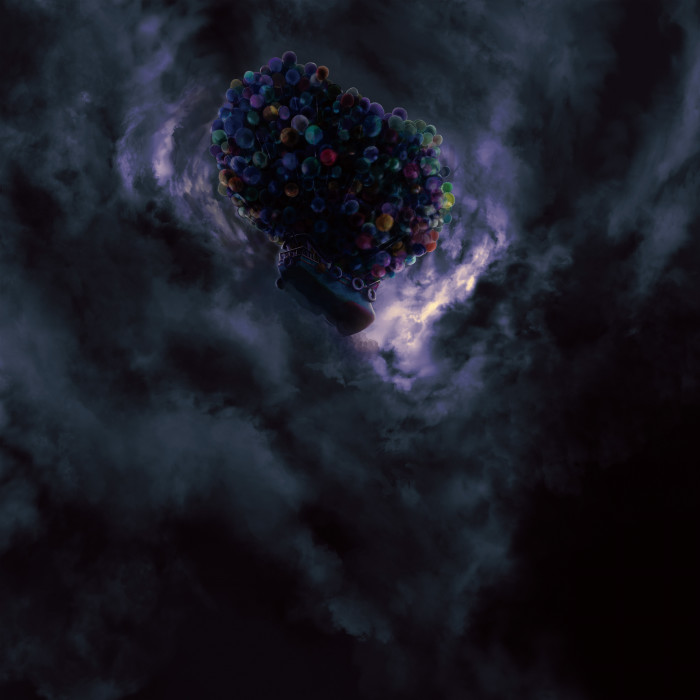

ついたとこは、別世界レベルの砂浜。

「はよ、ルビッチ。とりま乗れよ」

「なにいってんの。この船はこわれているから使いもんになんねぇ。乗る意味??」

そんなん気にせずプぺルはポケットからくそある風船をとりだし、

脳の血管はちきれるくらい息をふきこみ、風船をふくらませる。

ぶうぅぅ〜〜〜〜、ぶうぅぅ〜〜〜〜

「おい、なにしてんだよ?」

ぶうぅぅ〜〜〜〜、ぶうぅぅ〜〜〜〜

「巻きで!秒で巻いて!オレが他界するまえに」

プぺルは魂込めた風船を、ひとつずつ船にむすびつけていった。

船には数百個の風船がとりつけられた。

「GO!」

「どこに?」

「煙のうえ」

プぺルは船をとめていたロープをほどいていった。

「ホシみにいこうぜ」

風船ついた船は、ゆっくり浮かんでく。

「ちょ、まじだいじょうぶなん、コレ !?」

鬼高いトコから町をみるのは、はじめて。

町の夜景はバリきれいだった。

「息すんな、煙すうな、たえろ!!」

ゴオゴオゴオゴオ。

煙のなかは、なんもみえねえ。ただただ鬼暗い。

ゴオゴオいってる風の音にまじって、プぺルのこえが聞こえる。

「ちゃんとつかまれ、落ちたらやばみ!」

うえにいけばいくほど、風はバリバリつよくなっていく。

「ルビッチ、うえみてみ。秒で煙をぬける!とりま目かっぴらいとけ」

ゴオゴオゴオオオオ。

「……オヤジはうそつきじゃなかった」

そこは、かぞえんのもめんどくさいくらいの光でうめつくされていた。

ある程度みて、プぺルがいった。

「かえりは、風船を船からハズせばいいんだ、いっきにハズしちゃダメだ。

いっきにハズすと秒で落ちるから、いっこずつ、いっこずつ……」

「なにいってんの?プぺル。いっしょにかえるんじゃないの?」

「オマエといっしょにいれんのは、ここまでだ。

オレはオマエといっしょに『ホシ』をみれてまじでよかった」

「なにいってんだよ。ぼっちにすんな的な」

「あんなぁ、ルビッチ。オマエがどっかやったペンダント、ずっとさがしてた。

あのドブ川のゴミはゴミ処理場にながれつくから、

多分、そこにあるかもしんないと思って」

「オレ、ゴミ山で生まれたゴミ人間だから、ゴミをあさることには、なれっこなんだよね〜。

あの日から、まいにちゴミのなかをさがしたけど、ぜんぜんみつかる気配すらない……。

十日もあれば、みつかるとおもったんだけどね……」

「オマエ、そのせいで……オレ、あんだけきついことしたのに」

「別に。オマエがはじめてオレに絡んできたとき、オレはなにがあってもオマエの味方でいると決めた」

ルビッチの目から涙がこぼれた。

「結論、ゴミ処理場にペンダントはなかった。オレはバカだった。

オマエが『かいだことあるニオイがする』といったときに気づくべきだった」

プぺルはてっぺんのボロい傘をひらいた。

「ずっと、ここにあったんだ」

傘のなかに、銀色のペンダントがぶらさがっていた。

「オマエが探してたペンダントはココにあった。オレの脳ミソだ。

かいだことあるニオイのぶつはコレだったんだな。

オレのひだり耳についてたゴミがなくなったとき、ひだり耳が聞こえなくなった。

それと一緒で、このペンダントがなくなったら、オレは動かなくなる。

でも、このペンダントはオマエのものだ。オマエとすごした時間、

オレはまじでしあわせだった。サンキュウルビッチ、ばいちゃ……」

そういって、プぺルがペンダントをぶちぎろうとしたとき。

「ストップ!」

ルビッチがプぺルの手を血管とまるくらいつよくつかんだ。

「なにすんだよ、ルビッチ。このペンダントはオマエのものだ。

それに、このまんまオレが持ってても、いつかアントニオたちにちぎられて、

こんどこそまじでなくなっちゃう。

そしたらオマエはオヤジの写真をみれなくなる」

「いっしょに逃げればよくね?」

「バカいってんな。オレといっしょにいるところをみつかったら、

こんどはルビッチがぶんなぐられるかもしんない」

「別によき。痛みはふたりでシェアすればいい。せっかくふたりでいるんだから」

「まいにち会おうぜプぺル。そしたらオヤジの写真もまいにちみれる。

だからまいにち会おう。また、まいにちいっしょにあそぼう」

ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれた。

ルビッチとまいにちあそぶ……、それは多分、めっちゃ昔から願ってたような、

そんなふしぎなきもちになった。

「プぺル、ホシがむっちゃき〜れ〜い〜。つれてきてくれてサンキュウな。

オレはオマエと出会えてまじでよかった」

プぺルは照れくさくなり、

「やめろよルビッチ。はずかしいじゃんか」

そういって、ひとさし指で鼻のしたをこすった。

「……すまん、プぺル。オレも気づくのがおそかった。そうか、……そっか。

ハロウィンは死んだひとの魂がかえってくる日だったな」

「パードゥン? ルビッチ」

「ハロウィン・プぺル、オマエのしょうたいがわかった」

「会いにきてくれたんだな、オヤジ」

THE END