三重県:伊勢弁

「信じぬくんさ、たとえひとりになっても」

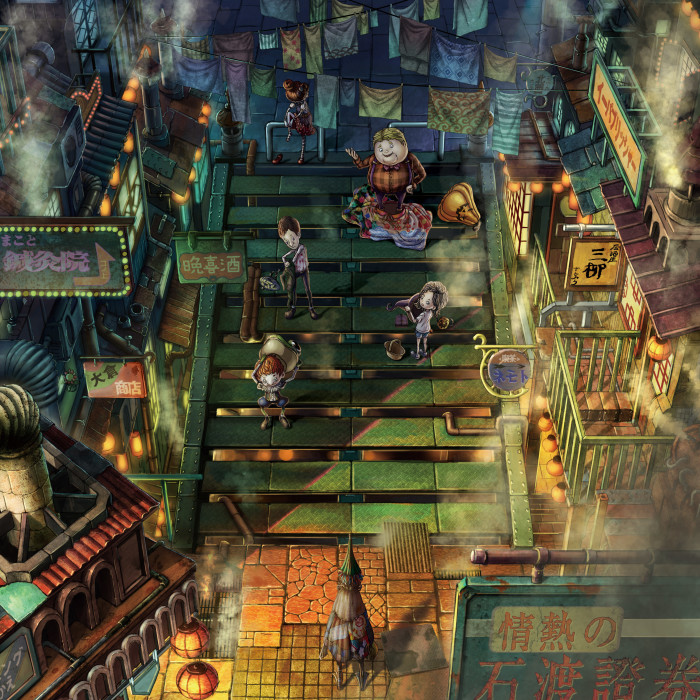

4000メートルの崖にかこまれとって、そとの世界を知らん町があった。

町はえんとつばっかり。

あっちゃこっちゃから煙があがって、あたまのうえはモックモク。

朝から晩までモックモク。

えんとつの町に住むひとらは、くーろい煙にとじこめられとって、

あおい空は知らん。

かがやく星を知らん。

町はいま、ハロウィンまつりのまっただなか。

魔よけの煙もくわわって、いつもいじょうにモックモク。

あるとき、

夜空をかける配達屋さんが、煙をすってせきこんで、

配達中の心臓を、うっかりおとしたったんさ。

さすがに視界はこのわるさ、どこにおちたかわかりません。

配達屋さんはさっさとあきらめ、夜のむこうへスタコラサッサ。

ドクドクドクドクドックドク。

えんとつの町のかたすみで、あの心臓が鳴っとるわ。

心臓は、町のはずれのゴミ山におちてったんさ。

ドクドクあばれる心臓に、ゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。

あたまはバサバサ、オンボロ傘。口からガスが、プスーハッハ。

めっちゃきたないゴミ人間。めっちゃくさいゴミ人間。

耳をすますと、とおくから鐘の音が聞こえてきたんさ。

どうやら、じぶんのほかにもだれかいるようなんさ。

ゴミ人間はゴミ山をでたんさ。

町にいくと、バケモノたちがウヨウヨ。

「なぁ、めっちゃおかしなかっこうしとるやん」

ふりかえると、そこに立っとったんはカボチャのオバケ。

「なんなんあんたは?」

「地獄の業火をのみこんで、ハロウィンの夜をあやしくてらす。

オレの名はジャック・オー・ランタン!」

いろんなバケモノたちがゴミ人間のところにあつまってきたんさ。

「イ~ヒッヒ、みんながおそれる夜の支配者、魔女やに~」

「悪魔の科学者が生みだしたモンスター、フランケンさまとはオレのことやんか」

「死ぬことをわすれた、わたしはゾンビ」

みんなそろって、こう聞いてくるんさ。

「ほんであんたはいったい、なにモノなん?」

「ボクはゴミ人間やに」

バケモノたちはいっせいに笑ったんさ。

バケモノたちのなかまにくわわったゴミ人間は

「トリック・オア・トリート、トリック・オア・トリート。

おやつをくれやんとイタズラをするに」と家々をまわり、

おとなたちからおやつをわけてもらったんさ。

そして、じぶんよりちいさなこどもたちには風船をプレゼントしてまったんさ。

ゴミ人間がふくらませた風船はぷかぷか浮かんで、こどもたちは、おおよろこび。

「よし、つぎの家や。いこや、ゴミ人間」

あちこちまわり、バケモノたちのポケットは、おやつでいっぱいになったんさ。

時計台の鐘が鳴り、みんな、かえりじたくをはじめるんさ。

ゴミ人間はなかまのひとりにはなしかけたんさ。

「ハロウィンはたのしいなぁ。またあしたもやろさ」

「なんいっとんのさ、ゴミ人間。ハロウィンはきょうまでやに」

そういうと、バケモノたちはつぎつぎにマスクをぬぎはじめたんさ。

カボチャのなかからは少年のアントニオが、

魔女のなかからは少女のレベッカが、それぞれでてきたんさ。

なんと、みんなはバケモノの仮装をしとったんさ。

「どうしたんさ、あんたもぬぎないさ、ゴミ人間」

「そうやん、そんなにきたない仮装、あなたもいややろ?」

レベッカがゴミ人間のあたまをひっぱったときやったんさ。

「いてててて」

「キャアア!」

レベッカがおおきな声をあげたんさ。

「コイツ、仮装っちゃうやん!」

少年たちはゴミ人間からサッとはなれたん。

「あっちへいってバケモノ!」

「町からでていき、ゴミ人間!伊勢湾にながされてしまいー!」

少年たちはつぎつぎに、きたないことばをあびせたんさ。

ゴミ人間のうわさはすぐに町じゅうにひろまったん。

「ゴミ人間や」

「バケモノがあらわれた」

ゴミ人間がはなしかけても、

「あっちへいってくれへん、ゴミ人間」「ニオイがうつるにぃ」

と、あいてにしてもらえやんのさ。

ゴミ人間はベンチにこしをかけ、プスーハッハとくさいためいきをこぼしたんさ。

そんなときやったんて。

「あんたがうわさのゴミ人間なん。ソレ、仮装じゃないんやろ?」

ふりかえれば、体じゅう“スス” まるけの少年が立っとったん。

少年はゴミ人間のしょうたいを知ってもにげようとせんのさ。

「ぼくは、えんとつそうじ屋のルビッチ。キミは?」

「……え、えっと」

「なまえがないんやったらつければいい。そうやなあ、

……ハロウィンの日にあらわれたんやで、キミのなまえはハロウィン・プぺルや」

「ハロウィン・プぺル、キミはこんなところでなにしとんの?」

「だれもあそんでくれへんのさ」

プぺルがそういうと、ルビッチはワハハとわらったんさ。

「そりゃそうやろな、プぺル。キミはきたないし、それにめっちゃくさい」

「いってくれるわ。そういうルビッチだって、まっくろけっけやんかー」

「いまは、しごとのかえりやでなぁ。このとおりススまるけよ」

「えんとつそうじは、おとなのしごとっちゃうの?」

「ウチには父ちゃんがおらへんから、ぼくがはたらかなあかんのさ。

それより、そんなニオイじゃ、きらわれてあたりまえやに。うちの庭で体を洗ってきない」

「え?ええの?」

「ぼくも体を洗わへんと家にあがれへんのさ。ついでにあんたも洗うとええに」

「ルビッチはボクをさけやんね」

「なんだかなつかしいニオイがするんさなぁ。ぼくがすてたパンツでもまじっとんちゃう?」

ルビッチはプぺルの体をすみずみまで洗ってくれたんさ。

よごれはきれいにおちて、ニオイはずいぶんマシになったんさ。

「ありがとう、ルビッチ」

「……でも口がくさいに。息をはいてみない」

プぺルは息をはいたんさ。

「アハハ、これはくさいに。プぺル、それはガスやに。みがいたってムダやわ」

ふたりは、おそくまでいっしょにおったんさ。

「あなた、きょう、あのゴミ人間とあそんどったんやって?」

「だいじょうぶやに、母ちゃん。プぺルはわるいやつちゃうに」

「その好奇心は父ちゃんゆずりやなぁ」

町でただひとりの漁師だったルビッチのお父さんは、

きょねんの冬に波にのまれ、死んでしもたん。

みつかったのは、ボロボロにこわれた漁船だけ。

この町では、海には魔物がいると信じられとって、海にでることを禁止されとったもんで、

町のひとたちは「自業自得やん」といっとんのさ。

「なぁ、母ちゃんは父ちゃんのどこがよかったん?」

「照れ屋でかわいいところもあったやろ。うれしいことがあるとさ、

すぐにこうやってさひとさし指で鼻のしたをこすってさ」

つぎの日、プペルとルビッチは、えんとつのうえにのぼったんさ。

「こわいわ、ルビッチ」

「しっかりつかまっとれば、へいきやに。だけど突風がふくから、おとしものには気をつけてな」

「なにかおとしものをしたことがあんの?」

「うん。父ちゃんの写真がはいった銀のペンダント。

父ちゃんの写真はあれ一枚しかのこってへんのに、さがしてもみつからんかったんさ」

ルビッチはドブ川をさしていったんさ。

「あのドブ川におちたんさ」

「ねえ、プぺル、『ホシ』って知っとる?」

「ホシ?」

「この町は煙でおおわれてるやろ? だからぼくらには、みることができやんけど、

あの煙のうえには『ホシ』と呼ばれる、光りかがやく石っころが浮かんどんのさ。

それも一個や二個やあらへんで。千個、一万個、もっともっと」

「そんなアホな話あらへん。ウソっぱちやろ?」

「……ぼくの父ちゃんが、その『ホシ』をみたんさ。

とおくの海にでたときにな、ある場所で、頭のうえの煙があらへんようになって、

そこには光りかがやく『ホシ』がたくさん浮かんどったんて。

町のひとはだれも信じてくれやんくて、父ちゃんはうそつき呼ばわりされたまま死んでったんさ。

でも、父ちゃんは『煙のうえにはホシがある』っていっとってな、

ホ シをみる方法をぼくにおしえてくれたんやに」

ル ビッチはくろい煙をみあげていったんさ。

「『信じぬくんさ。たとえひとりになっても』」

つぎの日、まちあわせ場所にきたプぺルは、またくさいニオイをだしとったん。

つぎの日も、そのまたつぎの日もそうなんさ。

「プぺルの体は洗っても洗ってもくさくなるやんかー」

ルビッチは、くさいくさいと鼻をつまみながらも、まいにち体を洗ってくれたんさ。

ある日のこと。

プぺルは、かわりはてた姿であらわれたん。

「どうしたんプぺル?いったいなにがあったん?」

なんと、プぺルのひだり耳についとったゴミがとれとんの。

「ぼくがおると町がよごれるんやって」

「耳は聞こえんの?」

「いいや、ひだり耳からはなんにも聞こえやんくなった。

ひだり耳のゴミがとれると、ひだり耳が聞こえやんくなるみたい」

「アントニオたちのしわざやろ。なんてヒドイことをすんのやろ」

「ぼくはバケモノだから、しゃーないやん」

つぎの日、ルビッチはアントニオたちにかこまれてしまったんさ。

「やい、ルビッチ。デニスがかぜでたおれたんやに。

ゴミ人間からもらったバイキンが原因とちゃうの?」

「プぺルはちゃんと体を洗っとるわ。バイキンなんてないわ!」

「めっちゃうそをつくなぁ!きのうもあのゴミ人間はくさかったに。

おまえの家は親子そろってうそつきやんか」

たしかにプぺルの体はいくら洗っても、つぎの日にはくさくなっとったんさ。

ルビッチにはかえすことばがあらへん。

「なんでゴミ人間なんかとあそんどんのさ。空気をよまな。おまえもコッチにきい!」

かえりみち、トボトボとあるいとるルビッチのもとにプぺルがやってきたんさ。

「ねえ、ルビッチ。あそびにいこに」

「……またくさくなっとるやん。そのせいで、ぼくはきょう、学校でイジメられたんやに。どんだけ洗ってもくさくなるキミの体のせいやんか!」

「ごめんな、ルビッチ」

「もうキミとは会えやんわ。もうキミとはあそばん」

それから、ふたりが会うことはなくなったんさ。

プぺルはルビッチと会わんようなってから体を洗うこともなくなり、

ますますよごれていって、ハエがたかり、どんどんきたなく、どんどんくさくなっていったんさ。

プぺルの評判はわるくなるいっぽうなん。

もうだれもプぺルにちかづこうとはしやんの。

あるしずかな夜。

ルビッチのへやの窓がコツコツと鳴ったんさ。

窓に目をやると、そこには、すっかりかわりはてたプぺルの姿があったんさ。

体はドスぐろく、かたほうの腕もあらへん。

またアントニオたちにやられたんやろな。

ルビッチはあわてて窓をあけたんよ。

「どうしたん、プぺル? ぼくたちはもう……」

「……イコニ」

「なにをいっとんの?」

「いこに、ルビッチ」

「ちょっとまってん。どうしたん?」

「いそがないかん。ぼくの命がとられるまえにいこに」

「どこにいくん」

「いそがな、いそがな」

たどりついたのは、ひともよりつかん砂浜。

「いこに、ルビッチ。さあ乗ってな」

「なにいっとんの。この船はこわれとんですすまんに」

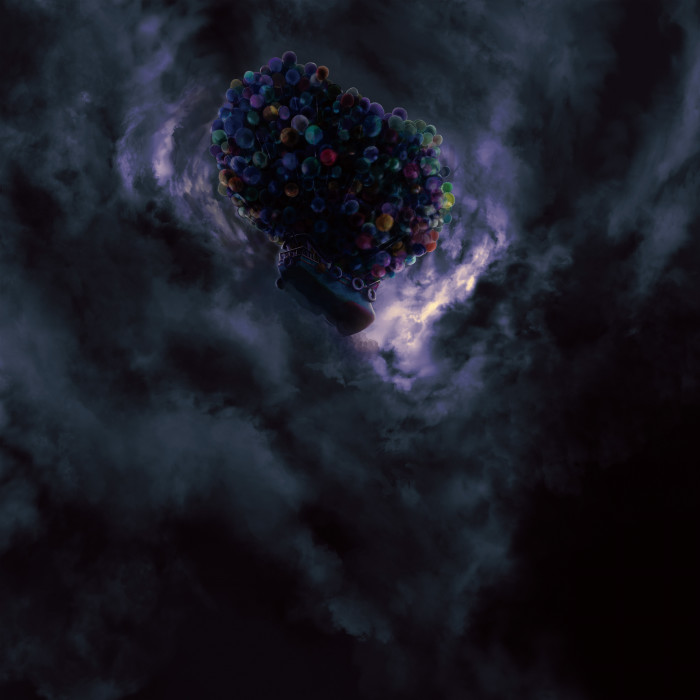

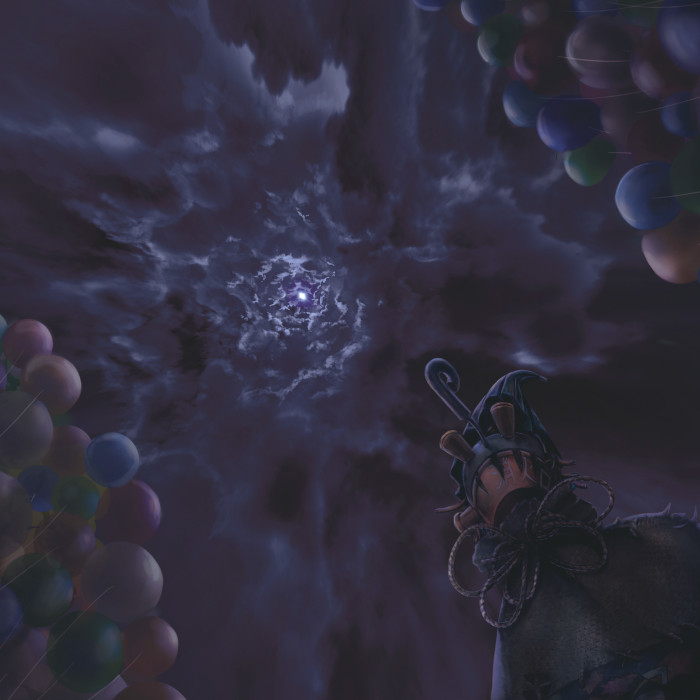

おかまいなしにプぺルはポケットからめっちゃようけの風船をとりだし、

ふうふうふう、と息をふきこみ、風船をふくらませとんの。

ふうふうふう、ふうふうふう。

「おいプぺル、なにしとんの?」

ふうふうふう、ふうふうふう。

「いそがな。いそがな。ぼくの命がとられるまえに」

プぺルはふくらませた風船を、ひとつずつ船にむすびつけていったんさ。

船には数百個の風船がとりつけられとんの。

「いくで、ルビッチ」

「どこにさ?」

「煙のうえやん」

プぺルは船をとめていたロープをほどいていったんさ。

「ホシをみにいこに」

風船をつけた船は、ゆっくりと浮かんでいったんさ。

「ちょっとだいじょうぶなん、コレ !?」

こんな高さから町をみおろすのは、はじめてやん。

町の夜景はとてもきれいやったん。

「さあ、息をとめとってな。そろそろ煙のなかにはいるでな」

ゴオゴオゴオゴオ。

煙のなかは、なにもみえへん。ただただまっくらなん。

ゴオゴオという風の音にまじって、プぺルのこえが聞こえてくんの。

「しっかりつかまっとてな、ルビッチ」

うえにいけばいくほど、風はどんどんつよくなっていったんさ。

「ルビッチ、うえをみてみい。煙をぬけるに!目を閉じたらあかんに」

ゴオゴオゴオオオオ。

「……父ちゃんはうそつきやあらへんだ」

そこは、かぞえきれないほどの光でうめつくされとったん。

しばらくながめとって、そして、プぺルがいったんさ。

「かえりはな、風船を船からハズせばいいんやけど、いっぺんにハズしたらあかんに。

いっぺんにハズすと急に落ってくから、ひとつずつ、ひとつずつ……」

「なにいっとんの、プぺル。いっしょにかえるんやに?」

「キミといっしょにおれるんは、ここまでなんさ。

ボクはキミといっしょに『ホシ』をみることができてほんまによかったわ」

「なにいっとんの。いっしょにかえろに」

「あのさぁ、ルビッチ。キミが失くしたペンダントを、ずっとさがしとったんさ。

あのドブ川のゴミはゴミ処理場にながれつくからさ、

きっと、そこにあるとおもったんさ」

「ぼく、ゴミ山で生まれたゴミ人間やから、ゴミをあさることには、なれっこなん。

あの日から、まいにちゴミのなかをさがしたんやけど、ぜんぜんみつからんでさ……。

十日もあれば、みつかるとおもったんやけど……」

「プぺル、そのせいでキミの体は……ぼく、あれだけヒドイことをしたのに」

「かまわんさ。キミがはじめてボクにはなしかけてくれたとき、

ボクはなにがあってもキミの味方でおろうと決めたんさ」

ルビッチの目から涙がこぼれたん。

「それに、けっきょく、ゴミ処理場にはペンダントはあらへんだん。

ボクはバカだったよ。

キミが『なつかしいニオイがするんさ』といったときに気づくべきやった」

プぺルは頭のオンボロ傘をひらいたん。

「ずっと、ここにあったんさ」

傘のなかに、銀色のペンダントがぶらさがっとったん。

「キミが探していたペンダントはココにあったんさ。ボクの脳ミソやんか。

なつかしいニオイのしょうたいはコレやったんやね。

ボクのひだり耳についとったゴミがなくなったとき、ひだり耳が聞こえやんくなったん。

同じように、このペンダントがなくなったら、ボクは動かんくなる。

やけど、このペンダントはキミのもんやん。キミとすごした時間、

ボクはほんとうにしあわせやったわ。ありがとうルビッチ、バイバイ……」

そういって、プぺルがペンダントをひきちぎろうとしたときです。

「いかん!」

ルビッチがプぺルの手をつよくつかんだん。

「なにをするんさ、ルビッチ。このペンダントはキミのもんやん。

それに、このままボクが持っとっても、そのうちアントニオたちにちぎられて、

こんどこそほんとうになくなってしまいそうやに。

そうしたらキミは父さんの写真をみることができやんくなるんやに」

「いっしょに逃げればええやんか」

「アホなこといわんといて。ボクといっしょにおるところをみつかったら、

こんどはルビッチがなぐられるかもしれやんで」

「ええよ。痛みはふたりでわければええやん。せっかくふたりでおるんやんか」

「まいにち会おうにプぺル。そうすれば父ちゃんの写真もまいにちみることができるやん。

だからまいにち会おに。また、まいにちいっしょにあそぼさ」

ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれたん。

ルビッチとまいにちあそぶ……、それはなんだか、とおい昔から願っとったような、

そんなふしぎなきもちになったんさ。

「プぺル、ホシはめっちゃきれいやね。つれてきてくれてありがとう。

ぼくはキミと出会えてほんとうによかったわ」

プぺルは照れくさくなり、

「やめてさルビッチ。はずかしいやんか」

そういって、ひとさし指で鼻のしたをこすったん。

「……ごめん、プぺル。ぼくも気づくのがおそかったわ。そうか、……そっか。

ハロウィンは死んだひとの魂がかえってくる日やったね」

「なんのことなん? ルビッチ」

「ハロウィン・プぺル、キミのしょうたいがわかったんさ」

「会いにきてくれたんやね、父ちゃん」

THE END