三重県:南部弁

「信じぬくんやで。たとえひとりになってっても」

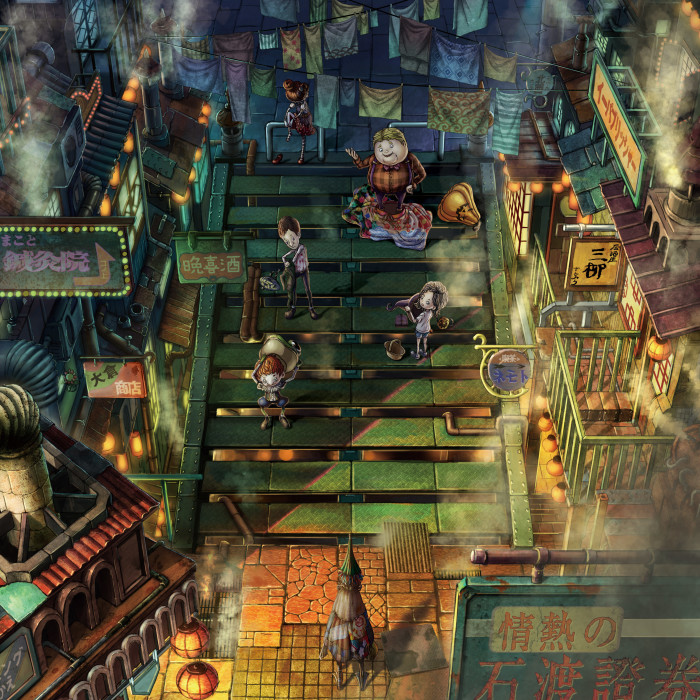

4000メートルの崖にかこまれ、そとの世界を知らない町があったで。

町はえんとつばっか。

そこらへんから煙があがり、あたまのうえはモックモク。

朝から晩までモックモク。

えんとつの町に住んどるひとは、くろい煙にとじこめられて、

あおい空を知らん。

かがやく星を知らん。

町はいま、ハロウィンまつりをやっとる。

魔よけの煙もあって、いつもいじょうにモックモク。

あるとき、

夜空をかける配達屋さんが、煙をすってせきこんで、

配達中の心臓を、うっかりおとしたった。

さすがに視界はこのわるさ、どこにおってったんやろ。

配達屋さんはさっさとあきらめ、夜のむこうへスタコラサッサ。

ドクドクドクドクドックドク。

えんとつの町のかたすみで、あの心臓が鳴っとるで。

心臓は、町のはずれのゴミ山におってった。

ドクドクあばれる心臓に、ゴミがあれこれくっついて、ついに生まれたゴミ人間。

あたまはバサバサ、オンボロ傘。口からガスが、プスーハッハ。

とってもきたないゴミ人間。とってもくさいゴミ人間。

耳をすますと、とおくから鐘の音が聞こえるで。

どうやら、じぶんのほかにもだれかおるでー。

ゴミ人間はゴミ山をでたでー。

町にいくと、バケモノたちがウヨウヨ。

「やい、ずいぶんおかしなかっこうをしとるなぁー」

ふりかえると、そこに立っとったのはカボチャのオバケ。

「あんただれ?」

「地獄の業火をのみこんで、ハロウィンの夜をあやしくてらす。

オレの名はジャック・オー・ランタン!」

いろんなバケモノたちがゴミ人間のところにあつまっとる。

「イ~ヒッヒ、みんながおそれる夜の支配者、魔女だよ~」

「悪魔の科学者が生みだしたモンスター、フランケンさまとはオレのことだ」

「死ぬことをわすれた、わたしはゾンビ」

みんなそろって、こう聞いてくる。

「ところでキミはいったい、なにモノだ?」

「ボクはゴミ人間だ」

バケモノたちはいっせいに笑った。

バケモノたちのなかまにくわわったゴミ人間は

「トリック・オア・トリート、トリック・オア・トリート。

おやつをよこさないとイタズラをするぞ」と家々をまわり、

おとなたちからおやつをわけてもらった。

そして、じぶんよりちっちゃなこらぁには風船をプレゼントしながらまわった。

ゴミ人間がふくらませた風船はぷかぷか浮かんで、こどもらは、よろこんどった。

「よし、つぎの家や。いこや、ゴミ人間」

あちこちまわり、バケモノたちのポケットは、おやつばっかになったで。

時計台の鐘が鳴り、みんな、かえりよういをしたで。

ゴミ人間はなかまのひとりにはなしかけました。

「ハロウィンはたのしいね。またあしたもやろや」

「なに言うとん、ゴミ人間。ハロウィンはきょうまでやで」

そういうと、バケモノたちはつぎつぎにマスクをぬぎはじめます。

カボチャのなかからは少年のアントニオが、

魔女のなかからは少女のレベッカが、それぞれでてきた。

なんと、みんなはバケモノの仮装をしとった。

「どうしたん、おまえもぬげよ、ゴミ人間」

「そうよ、そんなにきたない仮装、あなたもいややろ?」

レベッカがゴミ人間のあたまをひっぱったときでした。

「いてててて」

「キャアア!」

レベッカがおおきな声をあげたでー。

「コイツ、仮装じゃない!」

少年たちはゴミ人間からサッとはなれたで。

「あっちへいけバケモノ!」

「町からでていけ、ゴミ人間! 海にながされてしまえ!」

少年たちはつぎつぎに、きたないことばをあびせました。

ゴミ人間のうわさはすぐに町じゅうにひろがったでー。

「ゴミ人間だ」

「バケモノがでてきたで」

ゴミ人間がはなしかけても、

「あっちへいけよ、ゴミ人間」「ニオイがうつる」

と、あいてにしてもらえません。

ゴミ人間はベンチにこしをかけ、プスーハッハとくさいためいきをこぼしました。

そんなときでした。

「キミがうわさのゴミ人間か。ソレ、仮装じゃないんだって?」

ふりかえったら、体じゅう“スス” だらけの少年が立っとった。

少年はゴミ人間のしょうたいを知ってもにげようとはせぇへんだ。

「ぼくは、えんとつそうじ屋のルビッチ。キミは?」

「……え、えっと」

「なまえがなければつければいい。そうだなあ、

……ハロウィンの日にあらわれたから、キミのなまえはハロウィン・プぺルだ」

「ハロウィン・プぺル、キミはこんなところでなにしとん?」

「だれもあそんでくれぇへん」

プぺルがそういうと、ルビッチはワハハとわらいました。

「そりゃそうだろうね、プぺル。キミはきたないし、それにずいぶんくさい」

「いってくれるね。そういうルビッチだって、まっくろけっけじゃないか」

「いまは、しごとのかえりやもんでな、このとおりススまみれ」

「えんとつそうじは、おとなのしごとやろ?」

「ウチには父ちゃんがいないから、ぼくがはたらかなきゃあかんのさ。

それより、そんなニオイじゃ、きらわれてあたりまえ。うちの庭で体を洗ろたら」

「え? いいの?」

「ぼくも体を洗わないと家にあがれんわ。ついでにキミも洗ろたらええ」

「ルビッチはボクをさけへんな」

「なんだかなつかしいニオイがするなー。ぼくがすてたパンツでもまじっとんとちゃうん?」

ルビッチはプぺルの体をすみずみまで洗ってくれました。

よごれはきれいにおちて、ニオイはずいぶんマシになったで。

「ありがとう、ルビッチ」

「……でも口がくさいね。息をはいてみー」

プぺルは息をはきました。

「アハハ、こりゃくさい。プぺル、それはガスだよ。みがいてもむりやで」

ふたりは、おそくまでいっしょにおった。

「あんた、きょう、あのゴミ人間とあそんどったの?」

「だいじょうぶやで、母ちゃん。プぺルはわるいやつとちゃう」

「その好奇心は父ちゃんゆずりやなぁ」

町でただひとりの漁師だったルビッチのお父さんは、

きょねんの冬に波にのまれて、死んでった。

みつかったのは、ボロボロにこわれた漁船やった。

この町では、海には魔物がいると信じられとって、海にでることを禁止されとったもんで、

町のひとらぁは「自業自得だ」というとった。

「なぁ、母ちゃんは父ちゃんのどこがよかったん?」

「照れ屋でかわいいところもあったやろ。うれしいことがあると、

すぐにこうやってひとさし指で鼻のしたをこすっとった」

つぎの日、プペルとルビッチは、えんとつのうえにのぼったで。

「こわいよ、ルビッチ」

「しっかりつかまっとったら、へいきやわ。だけど突風がふくよって、おとしものには気をつけて」

「なにかおとしものをしたことがあるん?」

「うん。父ちゃんの写真がはいった銀のペンダント。

父ちゃんの写真はあれ一枚しかのこってないのに、さがしてもみつからんのさ」

ルビッチはドブ川をさしていいました。

「あのドブ川におちたんさ」

「ねえ、プぺル、『ホシ』って知っとる?」

「ホシ?」

「この町は煙でおおわれているだろ? だからぼくらには、みることができんのさ、

あの煙のうえには『ホシ』と呼ばれる、光りかがやく石っころが浮かんどるんさ。

それも一個や二個じゃないんさ。千個、一万個、もっともっと」

「そんなバカなはなしがあるわけないやろ。ウソっぱちだろ?」

「……ぼくの父ちゃんが、その『ホシ』をみたんさ。

とおくの海にでたときにね、ある場所で、頭のうえの煙がなくなって、

そこには光りかがやく『ホシ』がたくさん浮かんどったんやって。

町のひとはだれも信じなくて、父ちゃんはうそつき呼ばわりされたまま死んだんさ。

でも、父ちゃんは『煙のうえにはホシがある』っていってね、

ホシをみる方法をぼくにおしえてくれたんさー」

ルビッチはくろい煙をみあげていいました。

「『信じぬくんやで。たとえひとりになってっても』」

つぎの日、まちあわせ場所にきたプぺルは、またくさいニオイをだしていった。

つぎの日も、そのまたつぎの日もそうやった。

「プぺルの体は洗っても洗ってもくさくなるなぁー」

ルビッチは、くさいくさいと鼻をつまみながらも、まいにち体を洗ってくれた。

ある日のこと。

プぺルは、かわりはてた姿であらわれたで。

「どうしたんだいプぺル? いったいなにがあったん?」

なんと、プぺルのひだり耳についていたゴミがとれとった。

「ぼくがいると町がよごれるんやって」

「耳は聞こえるん?」

「いいや、ひだり耳からはなにも聞こえへんなった。

ひだり耳のゴミがとれると、ひだり耳が聞こえなくなるんやって」

「アントニオたちのしわざだね。なんてヒドイことをするんだ」

「ぼくはバケモノだから、しかたないんさ」

つぎの日、ルビッチはアントニオたちにかこまれてしまったんさ。

「やい、ルビッチ。デニスがかぜでたおれたんさー。

ゴミ人間からもらったバイキンが原因じゃないの?」

「プぺルはちゃんと体を洗っとるよ。バイキンなんてないわ!」

「とんだうそつけ!きのうもあのゴミ人間はくさかったぞ。

おまえの家は親子そろってうそつきやわ」

たしかにプぺルの体はいくら洗っても、つぎの日にはくさくなったんさ。

ルビッチにはかえすことばがありません。

「なんでゴミ人間なんかとあそんどんさ。空気をよめよ。おまえもコッチに来い」

かえりみち、トボトボとあるくルビッチのとこにプぺルがやってきた。

「ねえ、ルビッチ。あそびにいこや」

「……またくさくなっとるやんかー。そのせいで、ぼくはきょう、学校でイジメられたんやで。いくら洗ってもくさくなるあんたの体のせいで!」

「ごめんな、ルビッチ」

「もうあんたとは会えないよ。もうあんたとはあそばんでー」

それから、ふたりが会うことはなくなったんさ。

プぺルはルビッチと会わなくなってから体を洗うこともなくなり、

ますますよごれてゆき、ハエがたかり、どんどんきたなく、どんどんくさくなってたんさ。

プぺルの評判はわるくなるいっぽうです。

もうだれもプぺルにちかづこうとはせぇへん。

あるしずかな夜。

ルビッチのへやの窓がコツコツと鳴った。

窓に目をやると、そこには、ぜんぜんかわってったプぺルの姿があった。

体はドスぐろく、かたほうの腕もない。

またアントニオたちにやられたんやろなぁ。

ルビッチはあわてて窓をあけた。

「どうしたん、プぺル? ぼくたちはもう……」

「……イコウ」

「なにをいうとるん?」

「いこう、ルビッチ」

「ちょっとまってよ。どうしたっていうんさー?」

「いそがな。ぼくの命がとられるまえにいかな」

「どこにいくんさ」

「いそがな、いそがな」

たどりついたのは、ひともよりつかない砂浜。

「いこう、ルビッチ。さあ乗って」

「なにゆっとん。この船はこわれているからすすまんわ」

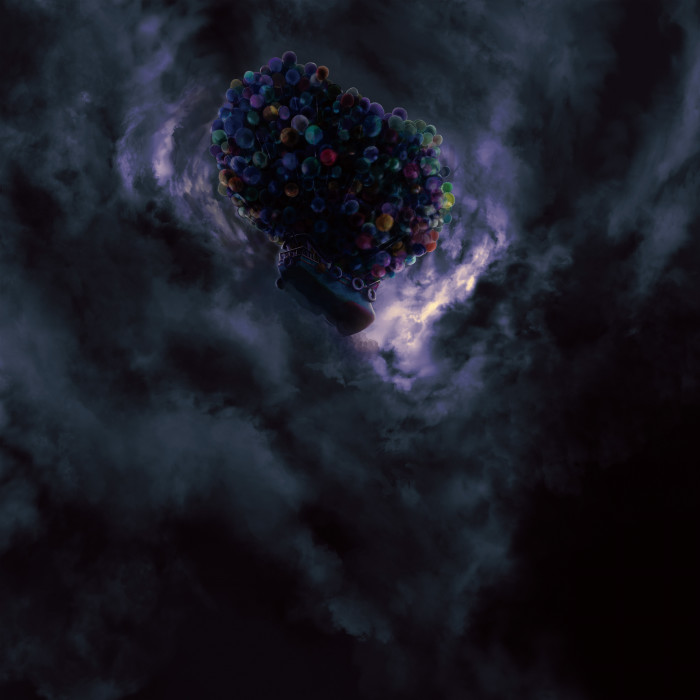

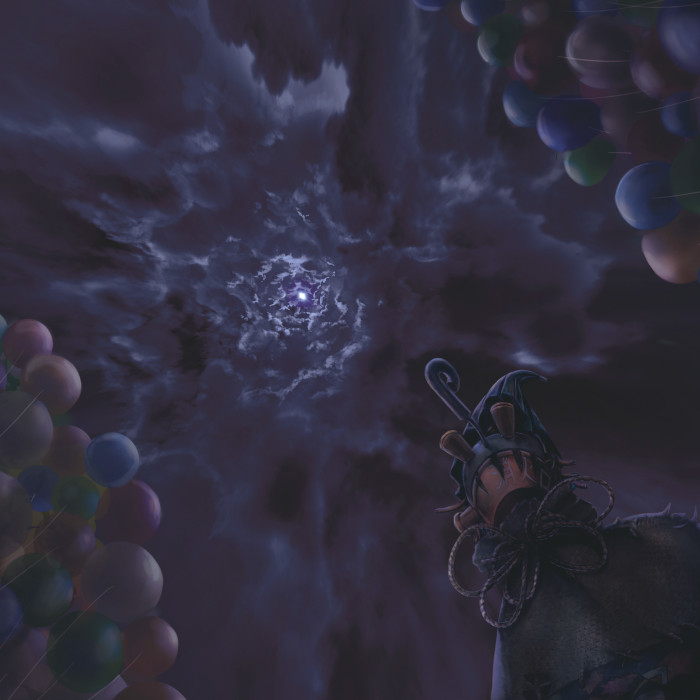

おかまいなしにプぺルはポケットから大量の風船をとりだし、

ふうふうふう、と息をふきこみ、風船をふくらませます。

ふうふうふう、ふうふうふう。

「おいプぺル、なにしとん?」

ふうふうふう、ふうふうふう。

「いそがな。いそがな。ぼくの命がとられるまえに」

プぺルはふくらませた風船を、ひとつずつ船にむすびついてった。

船には数百個の風船がとりつけたんさ。

「いくよ、ルビッチ」

「どこへ?」

「煙のうえ」

プぺルは船をとめていたロープをほどいたって言ったんさ。

「ホシをみにいこらい」

風船をつけた船は、ゆっくりと浮かんでいった。

「ちょっとだいじょうぶなん、コレ !?」

こんな高さから町をみおろすのは、はじめてやなぁ。

町の夜景はとてもきれいやった。

「さあ、息したらあかんで。そろそろ煙のなかにはいるでー。」

ゴオゴオゴオゴオ。

煙のなかは、なんにもみえへん。ただただまっくらです。

ゴオゴオという風の音にまざっとってプぺルのこえが聞こえる。

「しっかりつかまるんだよ、ルビッチ」

うえにいけばいくほど、風はどんどんつよくなってきとるなぁ。

「ルビッチ、うえみて。煙からにげよや!目をつむったらあかん。」

ゴオゴオゴオオオオ。

「……父ちゃんはうそつきじゃなかった」

そこは、かぞえきれないほどの光でうめつくされとった。

しばらくながめ、そして、プぺルがゆった。

「かえりはね、風船を船からハズせばいいんだけれど、いっぺんにハズしちゃダメやよ。

いっぺんにハズすと急に落っこちちゃうから、ひとつずつ、ひとつずつ……」

「なにいってんだよ、プぺル。いっしょにかえるんやろ?」

「キミといっしょにいられるのは、ここまでや。

ボクはキミといっしょに『ホシ』をみることができてほんとうによかったよ」

「なにいっとん。いっしょにかえろうや」

「あのね、ルビッチ。キミが失くしたペンダントを、ずっとさがしとったんさ。

あのドブ川のゴミはゴミ処理場にながれつくからさ、

きっと、そこにあるとおもってね」

「ぼく、ゴミ山で生まれたゴミ人間だから、ゴミをあさることには、なれとんさ。

あの日から、まいにちゴミのなかをさがしとったんやけど、ぜんぜんみつからなんくて……。

十日もあれば、みつかるとおもったんやけど……」

「プぺル、そのせいでキミの体は……ぼく、あれだけヒドイことをしたのに」

「かまわないよ。キミがはじめてボクにはなしかけてくれたとき、

ボクはなにがあってもキミの味方でいようと決めたんさ」

ルビッチの目から涙がこぼれました。

「それに、けっきょく、ゴミ処理場にはペンダントはなかったやん。

ボクはバカだったよ。

キミが『なつかしいニオイがする』といったときに気づいたら良かったんや」

プぺルは頭のオンボロ傘をひらきました。

「ずっと、ここにあったんさ」

傘のなかに、銀色のペンダントがぶらさがっとった。

「キミが探していたペンダントはココにあった。ボクの脳ミソさ。

なつかしいニオイのしょうたいはコレやったんだね。

ボクのひだり耳についていたゴミがなくなったとき、ひだり耳が聞こえんなった。

同じように、このペンダントがなくなったら、ボクは動かんなる。

だけど、このペンダントはキミのものだ。キミとすごした時間、

ボクはほんとうにしあわせやった。ありがとうルビッチ、バイバイ……」

そういって、プぺルがペンダントをひきちぎったろうとしたときです。

「あかんなぁ!」

ルビッチがプぺルの手をつよくつかんだ。

「なにをするん、ルビッチ。このペンダントはあんたのものや。

それに、このままボクが持っていても、そのうちアントニオたちにちぎられて、

こんどこそほんとうになくなってく。

そうしたらあんたは父さんの写真をみることができんなる」

「いっしょに逃げればええやん」

「バカなこというなよ。ボクといっしょにいるところをみつかったら、

こんどはルビッチがなぐられるかもしれんやんか」

「かまわないよ。痛みはふたりでわければいい。せっかくふたりいるんやから」

「まいにち会おうよプぺル。そうすれば父ちゃんの写真もまいにちみることができるでな。

だからまいにち会おう。また、まいにちいっしょにあそぼう」

ゴミ人間の目から涙がボロボロとこぼれました。

ルビッチとまいにちあそぶ……、それはなんだか、とおい昔から願っていたような、

そんなふしぎなきもちになりました。

「プぺル、ホシはとてもきれいだね。つれてきてくれてありがとう。

ぼくはキミと出会えてほんとうによかったよ」

プぺルは照れくさくなり、

「やめてよルビッチ。はずかしいやん」

そういって、ひとさし指で鼻のしたをこすったのでした。

「……ごめん、プぺル。ぼくも気づくのがおそかったな。そうか、……そっか。

ハロウィンは死んだひとの魂がかえってくる日なんやよ」

「なんのこと? ルビッチ」

「ハロウィン・プぺル、あんたのしょうたいがわかったわ」

「会いにきてくれたん、父ちゃん」

THE END